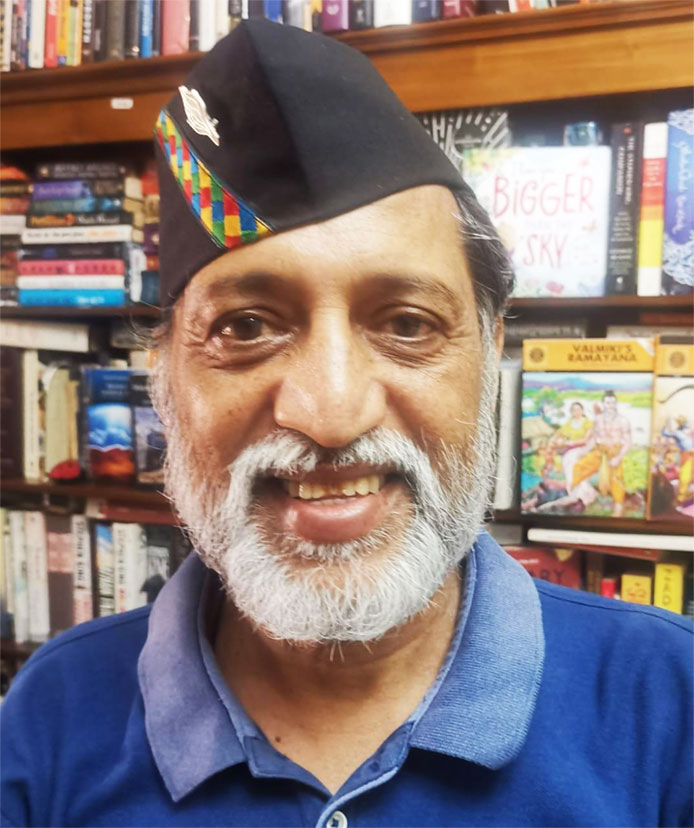

देवेन्द्र कुमार बुडाकोटी

साल 1971 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Deschooling Society में इवान इलिच ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहाँ शिक्षा आत्म-निर्देशित, सभी के लिए सुलभ और जीवन के दैनिक अनुभवों में अंतर्निहित हो। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि स्कूलों ने शिक्षा पर एकाधिकार कर लिया है, जो धन और मानव संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं। इससे पहले, पाउलो फ्रेरे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Pedagogy of the Oppressed (1968) में लिखा था कि पारंपरिक शिक्षा पद्धति रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को दबाती है और सामाजिक असमानताओं को और मजबूत करती है।

भारत में भी ऐसे विचारों की गूंज सुनाई देती है। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा में रचनात्मकता, समग्र विकास और प्रकृति के साथ जुड़ाव पर बल दिया। प्राचीन भारत की गुरुकुल प्रणाली भी इसी सिद्धांत पर आधारित थी, जहाँ प्राकृतिक परिवेश में शिक्षक और शिष्य के बीच आवासीय शिक्षा दी जाती थी। लेकिन औपनिवेशिक काल में इस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। लॉर्ड मैकॉले की 1835 की शिक्षा संहिता का उद्देश्य था ऐसी भारतीय श्रेणी तैयार करना जो “रंग और खून से भारतीय लेकिन सोच, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज़” हो। इस सोच ने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी, जो आज भी हमारी प्रणाली को प्रभावित करती है।

हालांकि, नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत करती है और कई मायनों में ‘डी-स्कूलिंग’ की अवधारणा के करीब है। यह नीति कहती है कि शिक्षा को “अनुभवजन्य, समग्र, एकीकृत, खोज-आधारित, जिज्ञासु, लचीली, और आनंददायक” बनाया जाना चाहिए। इसमें विज्ञान और गणित के साथ-साथ कला, शिल्प, मानविकी, खेल, भाषा, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को भी बराबर स्थान देने की बात कही गई है।

इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाने के लिए, हमें शिक्षा को केवल तीन ‘आर’—रीडिंग, राइटिंग और अरिथमैटिक तक सीमित नहीं रखना चाहिए। प्रारंभिक स्तर से ही बच्चों को नृत्य, नाटक, कठपुतली, कहानी कहने, संगीत और चित्रकला जैसी रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। उच्च कक्षाओं में उन्हें इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, प्लंबिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, बढ़ईगिरी और संगीत वादन जैसे व्यावसायिक कौशल भी सिखाए जाने चाहिए। खेल-कूद को भी शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए और इन गतिविधियों को भी मूल्यांकन प्रणाली में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स आदि को भी मुख्यधारा में लाना आवश्यक है।

दसवीं के बाद विषय-विभाजन (विज्ञान, वाणिज्य, कला) अक्सर छात्रों में हीनता की भावना पैदा करता है। कुछ शिक्षकों द्वारा छात्रों का अपमान या उपेक्षा, उनकी आत्म-विश्वास और रचनात्मकता को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, जिससे दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए शिक्षकों और अभिभावकों को सहानुभूति और प्रोत्साहन की भावना से कार्य करना चाहिए।

एक समान पाठ्यक्रम भी समय की माँग है—चाहे वह विज्ञान हो, वाणिज्य हो या सामाजिक विज्ञान। राज्य अपनी स्थानीय संस्कृति, इतिहास और भूगोल को शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम से सभी छात्रों को समान अवसर मिलेगा और एकल राष्ट्रीय बोर्ड (जैसे Indian Board of School Education) की दिशा में कदम बढ़ाना संभव होगा।

नई शिक्षा नीति को वैकल्पिक शिक्षा पद्धतियों जैसे गुरुकुल और होम-स्कूलिंग को भी मान्यता और प्रोत्साहन देना चाहिए। किसी भी 17 वर्षीय व्यक्ति को किसी भी राज्य या केंद्रीय बोर्ड से सीधे कक्षा 12 की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मिलनी चाहिए, भले ही उसने पारंपरिक स्कूलिंग न की हो।

डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साइबर सुरक्षा जैसे नए विषयों के आगमन के साथ पाठ्यक्रम भले ही बदलें, लेकिन शिक्षण की पद्धति को सदैव संवेदनशील और मानवीय बनाए रखना होगा। खासकर प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही समाज और राष्ट्र के भविष्य की नींव रखता है।

देवेन्द्र कुमार बुडाकोटी एक समाजशास्त्री हैं, जो 40 वर्षों से NGO और विकास क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र हैं और उनके शोध कार्य का उल्लेख नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन की पुस्तकों में भी हुआ है।